|

POUR UN

**** |

LANGAGE NON SEXISTE !

Un site présenté par Eliane Viennot |

|

|

POUR UN

**** |

LANGAGE NON SEXISTE !

Un site présenté par Eliane Viennot |

|

|

des mots controversés

|

|

liste des termes traités ici

Voir aussi la rubrique |

Acteurice, visiteureuse… les néologismes nominaux |

|

|

|

|

Acteurice, visiteureuse…

|

Des néologismes de plus en plus employés |

|

À côté des néologismes pronominaux, qui sont rares, et dont l’accueil est encore frileux (iels, celleux, elleux, toustes…), les néologismes nominaux des deux séries en -teur/-trice et -teur/-teuse ouvrent la voie à un enrichissement considérable du vocabulaire, puisque ces séries sont copieuses et que des centaines de termes peuvent donc être construits sur ce modèle. Plus récents que les pronoms, ils sont nés des hésitations sur l’usage du point médian (acteur·rice? acteur·trice?), et finalement de sa suppression: pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?

|

|

|

En faire des noms féminins Ces néologismes sont d’autant plus pratiques si on en fait des termes féminins («les lecteurices sont satisfaites»), au lieu de les considérer comme des épicènes, c’est-à-dire des termes qui ne varient pas en genre mais qui sont porteurs de l’un ou l’autre (à l’image d’artiste, enfant, pédagogue, facile, rude, quiconque…). Les épicènes laissent en effet entière la question de l’accord des termes qui font équipe avec eux, phénomène inévitable dans les langues romanes: si on vise le langage égalitaire, ces termes doivent afficher les deux genres («les lecteurices sont satisfait·es») – à moins d’être eux-mêmes épicènes («les lecteurices sont difficiles à satisfaire»). Des kyrielles de doublets et de points médians peuvent ainsi être évités. Deux raisons supplémentaires poussent à faire de ces néologismes des noms féminins: - les termes féminins désignant tout le monde sans distinction de sexe existent déjà, notamment le mot personne: «ces personnes se sont déclarées satisfaites»; il n’y a donc rien à inventer, juste suivre un modèle; - la finale féminine en ‑trice entraine spontanément des accords au féminin, selon la logique euphonique de l’accord de proximité (qui donnerait: «les lecteurs et les lectrices sont satisfaites»). Une innovation qui contribue au rééquilibrage des genres Si la création de ces termes est à la portée de tout·e francophone, et leur usage des plus simple, il n’y a pas de doute qu’il s’agit d’une innovation. Et d’une belle. Les adopter – et en faire des féminins – revient en effet: - à créer des centaines de mots nouveaux, et cela à partir du vocabulaire existant, sans apport étranger, sans troncation (comme pour télé ou métro), mais au contraire par ajout d’une finale; qui pourra dire après ça que l’écriture inclusive constitue un appauvrissement de la langue? - à affirmer que de nouveaux féminins peuvent être génériques, alors que leur liste est pour l’instant fort courte: personne, victime, étoile, sentinelle, recrue…; occasion de rappeler, si survenaient des contestations, que seuls sont des «masculins génériques» les noms de ce genre qui fonctionnent de même: témoin, génie, bébé, sbire…, et non les noms masculins de métier et de fonction que les masculinistes disent capables de désigner les deux sexes quand ça les arrange, sans jamais en donner la liste exacte et en éliminant au passage leurs pendants féminins; - à renforcer massivement, et donc symboliquement, dans l’ordre lexical aussi bien que syntaxique, le genre qui dérange la culture patriarcale, puisque même les termes féminins désignant des êtres inanimés (objets, abstractions) n’ont fait que céder du terrain devant les masculins depuis quelques siècles: ils étaient majoritaires au Moyen Âge, ils constituent aujourd’hui un tiers de l’ensemble*. Concernant le corpus des êtres animés, traditionnellement équilibré entre les deux genres (les seules exceptions touchant les activités qu’un des deux sexes ne peut pas exercer, comme nourrice ou eunuque), il y aurait là soudain un beau rééquilibrage au profit du féminin; - à montrer que la langue française se prête merveilleusement à nos recherches d’une expression égalitaire, puisqu’elle offre toutes ces ressources tant morphologiques que grammaticales. * voir sur le premier point Michel Roché, «Le masculin est-il plus productif que le féminin?», Langue française, n°96, 1992, p.113-124; et sur le second Anne Abeillé & Danièle Godard (éd.), Grande grammaire du français…, Arles, Actes Sud, 2021 (référence de page à venir). |

|

|

|

|

Ambassadrice

|

Néologisme ? Aucunement. |

|

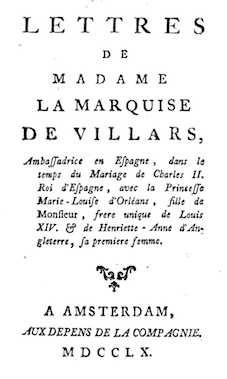

Au sens figuré («elle est l'ambassadrice de notre cause»), le mot est très ancien. Au sens propre, il était employé au XVIIe siècle:

1694 : Dictionnaire de l'Académie (les académiciens devraient lire plus souvent la prose de leurs prédécesseurs!)

1697 : Bayle, Dictionnaire historique et critique, édition 1820, vol. 7, p. 311 et 314

1760 : Voir la couverture ci-jointe.

1944 : les femmes peuvent officiellement (re)devenir de vraies ambassadrices. 1972 : nomination de la première «femme ambassadeur» |

|

voir aussi

|

• l'entrée «Ambassadrice» dans le Dictionnaire des femmes des Lumières, paru sous la dir. d'Huguette Krief et Valérie André, Paris, Honoré Champion, 2015. |

|

|

|

|

Autrice

|

Pourquoi choisir autrice plutôt qu'auteure? |

|

Raisons linguistiques

**

affiche vue rue de Rennes à Paris, le 4 sept. 2019 (photographie Olivier Pradel) |

- parce ce mot est le féminin naturel d'auteur: il vient du latin auctrix, qui a donné le doublet actrice/autrice, comme le mot auctor a donné acteur/auteur; - parce qu'il s'insère naturellement dans une série de substantifs très fournie: actrice, amatrice, auditrice, compositrice, conductrice, éditrice, lectrice, traductrice… - parce qu'il a été utilisé sans problème jusqu'au XVIIe siècle, aussi bien dans son acception courante («celle qui fait»: une bonne action, un crime…) que dans son acception spécialisée («celle qui a écrit»: un livre, une lettre…);

- parce qu'il a continué d'être employé ensuite, malgré les condamnations des académiciens:

- parce qu'il est toujours utilisé en italien, où il ne semble pas avoir été combattu. |

|

Raisons politiques

|

- parce qu'il s'agit du mot le plus attaqué par les idéologues masculinistes. C'est au XVIIe siècle que cette croisade a commencé, soit à l'époque où des femmes commençaient à parvenir à la notoriété littéraire (Scudéry, Villedieu, La Suze, Lafayette, Deshoulières…) – bien qu'on les empêche toutes de recevoir une éducation secondaire et supérieure. D'autres termes féminins connotant des activités intellectuelles majeures ont de la même manière été condamnés:

- parce qu'il symbolisait au premier chef la capacité des femmes à créer une oeuvre de leur cerveau. Les masculinistes n'ont jamais combattu actrice, qui symbolisait au contraire la capacité des femmes à montrer leur corps en public – en déclamant (le plus souvent) des textes d'hommes; |

|

Auteure?

|

Il s'agit d'un néologisme québécois créé dans les années 1970-1980 par l'Office [québécois] de la Langue Française, pour répondre à l'agacement des femmes affublées du nom masculin. Sans doute ce terme a-t-il semblé plus consensuel qu'autrice, dans la mesure où l'on n'entend pas la différence avec le masculin. L'Office s'est bien gardé de proposer le choix – alors que, contrairement à l'Académie française, il est composé de linguistes. Ce sont les études féministes sur la littérature des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles qui ont permis de l'exhumer.

Auteure n'est pas pour autant un «barbarisme», comme ont longtemps dit les académiciens. Les mots féminins en -eure ne sont pas légion en français, néanmoins il en existe (subst. supérieure, prieure…, adj. majeure, intérieure…). La plupart viennent de comparatifs ou superlatifs latins (terminés en -or), mais pas seulement. Les textes du Moyen Âge montrent que les lettrés de cette époque n'hésitaient pas à écrire possesseure, seigneure… mais aussi prieuresse, seigneuresse, preuves du désir de nos ancêtres de disposer de féminins qui s'entendent. Il convient de les suivre, et de conserver les mots en -eure pour les cas où il n'existe pas d'équivalent possible (notamment ingénieure, puisqu'ingénieuse est le féminin d'ingénieux). Dans le cas contraire, on multiplie les exceptions – et donc les possibilités d'erreurs pour les personnes maîtrisant mal la langue ou n'étant pas «initiées» (les optiques démocratique et féministe sont liées). Dans la plupart des cas, il existe des mots très anciens incontestables morphologiquement. |

|

voir aussi

|

• l'article d'Aurore Evain : «Histoire d'autrice, de l'époque latine à nos jours», 2008 – pdf — reparu avec la pièce de Sarah Pèpe, Illes, sous le titre En compagnie (iXe, 2019) |

|

|

|

|

Chevalière, officière

|

Des mots employés sans problème jusqu'au XIXe siècle |

|

Extrait du Gaulois, samedi 12 décembre 1896 («Les femmes décorées.»)

|

|

|

|

|

Doctoresse

|

Une lutte de 9 siècles ! |

|

grades universitaires : une chasse gardée masculine

**

Cy commence le traittie intitule les evvangiles des quenoilles faittes a lonneur et exaucement des dames (première éd., 1484) |

Le mot doit dater de l’ancien français, où docteur (du latin docere, enseigner) signifie «homme savant, capable d’enseigner son savoir». Il fait peu de doute que des femmes savantes étaient en capacité d’enseigner leur savoir, notamment dans les monastères et certaines écoles de médecine. Le terme est porteur du suffixe –esse, qui caractérise nombre de femmes prestigieuses (duchesse, emperesse, princesse…, voire prieuresse et seigneuresse). Docteur s’étant spécialisé dans le sens de «homme titulaire d’un doctorat» après la création des universités (XIIIe s.), dont les femmes étaient exclues, doctoresse a dû, dès cette époque, se charger d’un sens satirique – d’autant que des procès ont été faits à des femmes exerçant la médecine sans diplôme (forcément). C’est avec cette connotation qu’il est employé dans Les évangiles des quenouilles (v.1465-1475), dont les héroïnes – de pauvres fileuses se retrouvant à la veillée pour échanger des recettes “de bonnes femmes” – sont dites les «sages doctoresses et premieres inventeresses» desdits évangiles. Une quinzaine d’éditions, entre 1484 et 1530, a assuré la diffusion du terme dans cette acception. Le mot semble ensuite s’être chargé d’un autre sens, avec l’accès au mariage des clercs; c’est alors l’épouse du docteur:

Rousseau l’utilise cependant dans un sens presque propre, quoique dans un contexte dépréciatif (et égalitaire, puisqu’il critique ainsi les deux sexes; nous dirions aujourd’hui «intellos») :

|

|

Les luttes de la modernité

**

Doctoresse. — L'étudiante. Je serai surtout le médecin des femmes. Combien de jeunes filles ne se soignent que lorsqu'il est trop tard, par honte de se faire examiner par un homme. Venez à moi mes sœurs. Remarquer les messages destinés à faire “passer la pillule”: les médecines s'appelleront des médecins; elles ne soigneront pas des hommes; elles sont tolérables parce qu'utiles (ce que Réjane Sénac appelle L'égalité sous conditions) |

Au XIXe siècle, alors que les femmes s’imposent sur le marché du livre grâce à la législation sur les droits d’auteur établie pendant la Révolution, et que les hommes de lettres leur font une guerre acharnée (cf. les campagnes contre les «bas bleus»), quantité de vieux textes antiféministes sont remis sur le marché, dont les Évangiles des quenouilles, rééditées en 1829, puis quatre fois en 1855. C’est l’époque où les premières diplômées en médecine font leur apparition, aux USA (1849) – la première Française y parvenant en 1875. Littré réserve une entrée à Doctoresse dans son Dictionnaire, terminé en 1865:

Le mot est également employé au sens propre pour d’autres disciplines, puisque les femmes y accèdent aux grades supérieurs, mais non en emploi absolu. Ainsi à propos du droit (la première diplômée de l’université de Paris est Sarmiza Bilcescu, en 1890).

Le Trésor de la Langue française, qui fournit cette citation, précise que le terme est cependant «condamné par certain grammairiens». À l’inverse, il est promu par des féministes, comme Léon Frapié, romancier des classes pauvres, qui s’engagea pour le vote des femmes:

De fait, seules les diplômées de médecine ont couramment porté ce titre, car elles étaient bien présentes dans la société (où l'on respecte les logiques du français) par l’intermédiaire des cabinets où elles exerçaient. Jusque dans les années 1960, elles sont nommées doctoresses par leurs patient·es, la presse, les fabricants de cartes postales destinées au grand public. Le terme est néanmoins rejeté par les plus hauts étages de la profession – qui rejettent surtout les femmes qui l’incarnent, et qui continuent de bloquer leur accès aux fonctions hospitalières. Certaines femmes le rejettent également au profit du nom masculin, pensant que cette preuve d’allégeance facilitera leur acceptation:

Loin de s’offusquer de ces accrocs à la langue française, le Dictionnaire de l’Académie les accrédite dans l’édition de 1932-35, où le terme fait son entrée:

En revanche, 30 ans plus tard, le Grand Larousse encyclopédique illustré de 1962 témoigne de son acclimatation: «Doctoresse: femme docteur en médecine». Par la suite, l’emploi de ce terme a régressé, surtout dans les élites, sous une double pression: d’abord celle des femmes parvenant enfin à exercer à l’hôpital et se pliant à la norme masculiniste en vigueur dans ce milieu; ensuite celle de la dernière vague de masculinisation des titres féminins prestigieux, induite par l’accès des femmes aux fonctions politiques et à la magistrature (domaines monopolisés depuis des siècles par les hommes). |

|

aujourd'hui

**

L'éducateur (revue suisse-romande) |

Le terme est toujours usité, en France et plus largement dans l'espace francophone, au sens de femme titulaire d'un doctorat de médecine. En juin 2019, une lutte a été initiée à l’Université de Lyon1 par des diplômées en mathématiques, pour que leur diplôme porte ce titre au lieu de celui de docteur. Elles ont reçu de nombreux soutiens, exprimés par une pétition dont voici un extrait:

Sur cette lutte, voir les Actualités |

|

|

|

|

Ecrivaine

|

Le mot est attesté depuis le XIVe siècle |

|

**

** Pour les premières occurrences, ** **

|

Comme écrivain, ce mot a d'abord d'abord employé au sens artisanal.

Dans la première moitié du XVe siècle, on le trouve aussi au sens de «femme qui maîtrise la pratique de l'écrit (ou de l'écriture).

Après l'invention de l'imprimerie, et surtout après la création de la corporation des écrivains (1570), ce mot doit avoir disparu (avec les personnes qu'il désignait) au sens artisanal du terme. On le trouve alors (comme autrice), au sens de «personne écrivant des livres», jusque sous la plume des premiers académiciens:

Peu employé dans les siècles suivants, il est revenu en force à partir de la fin du XIXe siècle, et s'est vu copieusement moqué depuis… notamment par les académiciens et les journalistes, qui les suivent sans savoir pourquoi. La phrase souvent entendue depuis 30 ans «Dans le mot écrivaine, on entend vaine», semble revenir à Bertrand Poirot-Delpech, longtemps directeur du Monde des Livres et finalement académicien. On l'a encore entendue dans la bouche d'Eric Orsena lors de la journée de la francophonie 2016. A la question «Et dans écrivain, vous entendez quoi?», l'académicien a eu l'air surpris (cela ne fait que 30 ans qu'on la leur pose). Il a finalement répondu: «On l'entend moins». |

|

voir aussi

|

• la déclaration de guerre de Frédéric Beigbeder, parue dans le numéro de Lire de février 2005: «Mon premier article réac» (pdf). Ce texte est aujourd'hui introuvable sur le Net malgré la publicité qui lui a été faite – preuve que son auteur en a eu honte et l'a fait disparaître, ce qui est une excellente chose! • la riposte d'un groupe d'écrivaines francophones mené par Florence Montreynaud, parue dans Le Monde du 16 février 2005 : «Ecrivaines et fières de l'être». |

|

|

|

|

Homme

|

Pourquoi il faut lui préférer «humain» ou «être humain» |

***

Pour en savoir plus sur cette histoire, lire |

- Bien qu'il dérive de lui, ce mot n'est pas l'équivalent de l'homo latin, qui voulait dire «être humain» (dans cette langue, le mâle humain se disait vir). Dès le Moyen-Âge, homme avait pris le sens de «mâle humain adulte», qui est resté le sien pour le grand public jusqu'à nos jours; - Les traducteurs de la Bible, au XVIe siècle, ont délibérément mal traduit les versions latines et grecques de cet ouvrage, notamment son chapitre introductif (Genèse 1) en écrivant homme (ou man, ou hombre…) là où ils voyaient homo ou anthropos, comme s'ils avaient lu vir ou andros. Rien là d'étonnant: l'époque est celle où la Querelle des femmes bat son plein, et où l'on assiste à un renforcement spectaculaire de l'ordre du genre. - L'Académie française a enregistré cette imposture en affirmant dès son premier Dictionnaire (1694) que homme signifie «les deux sexes», en contradiction absolue avec les usages de son temps, dans le cadre de ses efforts pour accroitre toujours davantage la puissance du masculin. - Les juristes ne l'ont jamais suivie, vu qu'ils édictaient des lois donnant aux hommes des pouvoirs refusés aux femmes – ce qu'ils allaient faire jusqu'en 1944 au moins. En atteste la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui définit des droits nouveaux pour les seuls hommes (la liberté, l'égalité, la capacité à être élu ou à élire ses représentants, à exercer tous les métiers, à accéder à toutes les dignités), droits que les femmes devront encore attentre 100 à 150 ans. Elle parle au masculin, parce que l'homme qu'elle évoque est un mâle, en conformité avec le système de la langue française, où le genre masculin désigne des hommes lorsqu'il sert à nommer des personnes (le «masculin générique» n'a pas encore été inventé):

On observe ici l'accaparement par le sexe masculin des notions désignant l'ensemble de l'espèce humaine («volonté générale»), accaparement qui se renforcera encore en 1848, lorsque sera décrété le «suffrage universel», bien que les femmes en soient exclues. - Les rédacteurs de l'Ordonnance du 21 avril 1944, qui voulaient mettre un terme à l'élimination des femmes des droits politiques, ont dû y spécifier que «les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes». De même, la Constitution de 1946, qui a fait de cette décision un principe valable pour tout le droit public, a dû elle aussi préciser: «La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme» (Préambule). - La majuscule censée faire la différence ne s'entend pas, et elle est bien souvent oubliée. C'est du reste un mythe récent. Dans les textes anciens, on ne la trouve que sur les couvertures de livres ou de brochures, parce que l'usage était d'en mettre à presque tous les substantifs; les pages intérieures montrent le mot en minuscules (voir ci-jointe la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, présentée par Maximilien Robespierre, 21 avril 1793, dernière ligne). Dans les textes récents, la majuscule à ce mot n'est de rigueur que pour les textes concernant la Ligue des Droits de l'Homme. Pour les définitions de homme et de droits de l'homme, elle n'a fait son apparition dans les dictionnaires qu'au cours des années 1960 (y compris celui de l'Académie). Elle correspond donc à une adaptation des partisans de la domination masculine au nouveau contexte: les femmes sont désormais citoyennes, donc il convient de faire croire que le mot peut être conservé pour désigner l'espèce entière. Stratégie qui caractérise aujourd'hui la seule France, les autres pays ayant depuis longtemps modifié leur terminologie (à l'exception d'anciennes colonies françaises demeurées sous son influence). |

|

voir aussi

|

• «Débat: “l’homme” ou “l’humain”? La trop longue chute d’une imposture», The Conversation, 8 janvier 2019 • «Remettre en cause les “droits de l'homme”, pour faire de l'égalité des sexes une réalité», Huffington Post, 28 mai 2016 — version pdf • la campagne lancée par le Collectif Droits humains pour tout-es le 21 mai 2015, à la Mairie du 10e arrondissement de Paris et le discours prononcé à cette occasion: «Les freins au changement de l'expression “droits de l'homme”: le mensonge et ses promoteurs» (version pdf) • la campagne lancée par Zéromacho en avril 2015 le 2 avril 2015, à l'Assemblée nationale, et le discours prononcé à cette occasion: «“L'homme”: une construction politique et langagière des Lumières françaises» (version pdf) - les travaux d'Edwige Khaznadar, notamment Le Sexisme ordinaire du langage: qu’est l’homme en général? Paris, L’Harmattan, 2015. |

|

|

|

|

Iel(s)

|

Un néologisme utile – mais pas plus que nous ou vous |

|

une polémique

|

stérile (de plus !) L’introduction du pronom iel (pluriel iels) dans Le Robert en ligne, à l’automne 2021, a provoqué en France une nouvelle polémique linguistique, aussi peu fondée que celle qui avait suivi l’apparition du point médian quatre ans auparavant, ou la réintroduction de vieux noms féminins à partir des années 1980. D’abord parce que c’est la fonction même des dictionnaires que d’enregistrer les néologismes, quel que soit leur sens et quoi qu’ils suggèrent: même caca a dû l’être un jour! Les condamnations de la décision du Robert et les pressions exercées sur sa direction pour qu’elle fasse machine arrière n’ont pas fait honneur aux personnes qui les ont émises, en ce qu’elles ont révélé leur ignorance de cette fonction, en même temps que leur désir de régenter la langue et les institutions qui observent son évolution. Ce qui ne se fait guère que dans les dictatures, et qui d’ailleurs ne sert à rien. Ensuite parce que iel, aussi neuf et scandaleux qu’il puisse paraitre à certaines personnes, ne bouleverse aucunement le français. Ce n’est qu’un mot de plus dans la famille des épicènes (les termes qui ne varient pas en genre), qui en compte déjà des milliers, et plus précisément dans la catégorie des pronoms, qui en compte déjà beaucoup. Ce qui est bouleversé, ici, c’est l’idéologie patriarcale: là où le masculin l’emportait visiblement sur le féminin («les élèves ont fini l’examen très tard, ils n’ont pas pu déjeuner»), ce sont les deux genres qui avancent ensemble, sur un pied d’égalité («iels n’ont pas pu déjeuner»). C’est donc beaucoup, politiquement parlant, que de faire enfin lire (et entendre) qu’un groupe est mixte, au lieu de suggérer que, quelle que soit sa composition, il suffit que les mâles soient nommés. Mais du point de vue linguistique, ce n’est pas grand-chose. Ajoutons qu’une partie de la notoriété de iel est due aux ennemi·es de «l’écriture inclusive», qui l’ont souvent mentionné comme l’une des incarnations de ce «péril mortel», faisant ainsi monter la curiosité du public… et donc le nombre d’articles le citant… et donc les statistiques de lexicométrie qui servent aux professionnel·les à décider si oui ou non un terme doit être introduit dans leurs dictionnaires. C’est donc pour partie une histoire d’arroseur arrosé! |

|

Non pas un pronom

****

|

neutre, mais un pronom non genré Une autre critique infondée a traversé les commentaires conspuant la décision du Robert, mais aussi ceux qui la saluait chaudement: l’ouvrage osait introduire dans la langue un pronom neutre, fait pour parler des personnes non binaires – horreur des horreurs de l’époque actuelle pour certain·es, merveille des merveilles pour d’autres… Or la définition donnée par le dictionnaire ne comporte pas ce terme: Iel(s) est décrit comme un «pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel». Et cela avec raison, car le neutre est fait pour parler des choses ou des idées, mais non des humains. Il suffit de penser à l’anglais, avec sa trilogie he, she, it, pour comprendre que iel se substitue aux deux premiers mais en aucun cas au troisième – le neutre. Ami·es et ennemi·es du néologisme auront donc vu dans la définition du Robert ce qui n’y était pas, en prenant leurs désirs pour la réalité, parce que le débat sur le genre en linguistique demeure en France dans le régistre de l’émotion, manié par des non spécialistes qui y projettent leur peur des évolutions sociétales. Parce que la notion de neutre, aussi, est aujourd’hui utilisée en dépit du bon sens. D’un côté, il se dit (jusque dans l’enseignement primaire et secondaire) que le masculin est du neutre… en cours de français; mais non en cours d’anglais, d’allemand ou de russe. D’un autre côté, des personnes s’imaginent pouvoir parler d’elles autrement qu’au féminin ou au masculin, et exigent que les autres en fassent autant, allant parfois jusqu’à signaler dans leur signature électronique le pronom de leur choix. En réalité, iel n’est pas un pronom neutre. C’est un pronom non genré, commun aux deux genres, comme le sont les autres pronoms personnels (je, tu, nous, vous, on). S’il a la capacité de ne pas préciser le genre de la personne dont on parle (au singulier) et d’indiquer que le groupe qu’on mentionne est mixte (au pluriel), il n’a pas le pouvoir de neutraliser le genre au-delà de lui. Comme n’importe quel épicène, il s’accorde avec des termes qui, eux, ont bien des chances d’être genrés («iels sont contentes/contents/content·es») – à moins qu’ils soient eux mêmes épicènes («iels sont adorables»). De la même façon qu’on doit préciser si vous êtes satisfait ou satisfaite, ou satisfaits, ou satisfaites. Rappelons au passage qu’en français, le neutre, comme genre (c’est-à-dire comme système de marquage affectant tous les termes qui fonctionnent ensemble), a disparu. Seuls quelques pronoms neutres ont survécu (ce, ça, ceci, cela, que interrogatif, quoi, rien), qu’on doit impérativement accorder avec des féminins ou des masculins puisqu’aucune autre catégorie grammaticale n’a conservé de neutres. Un terme faiblement révolutionnaire La domination du registre de l’émotion sur les capacités à raisonner dans ce domaine est ainsi responsable de l’aveuglement général (d’après mes lectures) relatif à la seule bonne raison qu’il y avait de critiquer le Robert, à savoir l’aspect tronqué, voire inexact de sa définition quant à la fonction de ce terme dans le discours. Selon ce dictionnaire, en effet, le mot serait «employé pour évoquer une personne quel que soit son genre». Or si la chose est possible en anglais, où l’on peut sans difficulté remplacer he ou she par they sans que le reste de la phrase en soit affecté (à moins qu’elle contienne des adjectifs possessifs), c’est peine perdue en français – et dans les autres langues romanes. Évoquer une personne, en effet, c’est la décrire, ce qui requiert des déterminants, des substantifs, des adjectifs, des participes passés, des pronoms – ces catégories grammaticales variant le plus souvent en genre dans ces langues. Si je dis: «Iel est savant, mais iel a quand même été surpris par leurs questions», je dévoile que iel est un être identifié comme un homme. Pour rester dans l’imprécision, je dois dire: «Iel est savant ou savante, mais iel a quand même été surpris ou surprise par leurs questions» (et la même chose à l’écrit, ou avec l’abréviation inclusive: savant·e, surpris·e). Sauf à être accordé avec d’autres épicènes («iel est architecte»), il entraine le plus souvent des mots genrés. Pour éviter cette contrainte, il faudrait se priver des milliers de termes qui varient en genre (deux tiers des noms de personne, une moitié des adjectifs) ou multiplier les circonlocutions bâties sur personne (mot féminin) ou gens (mot masculin). Que iel ait des adeptes parmi les personnes qui se disent queer ou non binaires est un fait qui mérite réflexion, mais cela ne rend pas ce mot apte à «évoquer des personnes quel que soit leur genre», à moins d'inventer une autre langue (ce que fait aujourd'hui Alpheratz). Le Robert semble donc ici être tombé lui aussi dans la confusion qu’engendre aujourd’hui la contestation de la bicatégorisation sociale, culturelle, comportementale… du genre, entendu comme système organisant la domination des hommes sur le reste des humains. Bicatégorisation aussi dépassable du point de vue des professions, des habits, des postures, des coiffures, des rôles familiaux… qu’indépassable en linguistique romane. Pour l’instant en tout cas! |

|

Iels sert en revanche – au pluriel – à éviter les doublets «elle et il» ou «elles et ils» (ou «elle et ils», ou «elles et il»), c’est-à-dire quand on tient un propos sur un groupe mixte. Ce que le Robert a oublié de signaler! Dans cet usage, il trouve sa place dans la langue égalitaire (ou inclusive, ou non sexiste…), qui conteste la théorie du masculin générique et exige que les mots désignant les femmes soient exprimés, au lieu d’être passés sous silence. Comme d’autres néologismes pronominaux (celleux pour «celles et ceux», toustes pour «tous et toutes»…), il économise un peu de place sur le papier, ou un peu de salive dans la bouche! Mais les termes qui s’y rapportent doivent nécessairement être évoqués par deux (en toutes lettres ou abrégés) s’ils ne sont pas épicènes, ou faire l’objet de reformulations. Le but, ici, n’est pas de masquer le genre des personnes, mais d’exprimer la mixité. |

|

|

|

|

Poétesse

|

Un mot repoussé depuis le XVIIe siècle |

|

Voir l'article d'Anne Debrosse :

«Le mot poétesse dans les dictionnaires, ou la tentation de l'épicène (XVIe-XVIIe siècles)», RHR, 2014 — pdf |

Y compris par certaines femmes, qui ne font là que reproduire la vieille condamnation des lettrés masculinistes. La raison de leur rage? Les femmes n'ont rien à faire sur leurs plates-bandes (les lettres, la parole publique, la création…). Poétesse est donc un cousin malheureux d'autrice, d'écrivaine, de compositrice, de philosophesse…

En témoigne, en 1842, Paul de Molènes, dans un article intitulé «Les femmes poètes» (Revue des Deux Mondes, 1842)

|

|

|

|

|

Professeuse

|

Un terme toujours usité dans le monde francophone |

|

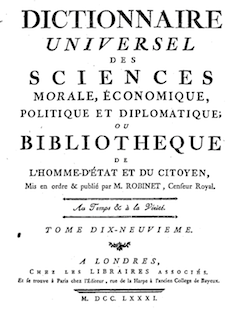

C'est l'un des mots qui s'acclimatèrent à partir du XVIIIe siècle, au fur et à mesure que cette profession devenait plus courante pour les femmes. Il demeure usité dans le monde francophone, quoique dans l'enseignement secondaire (les femmes du supérieur lui préférant professeure, lancé par les Québécoises dans les années 1980; mais admettre cette distinction reviendrait à accepter l'idée qu'il faut des mots spéciaux pour désigner les femmes exerçant des fonctions supérieures – c'est la même chose pour chercheuse/chercheure. L'auteur cité ci-dessous (couverture ci-jointe – on est en 1781) ne proteste pas contre l'emploi de ce terme, qu'il connait bien, mais contre ses usages inappropriés – d'après lui. En l'occurrence, lorsqu'on désigne ainsi les épouses de professeurs. La remarque le conduit à évoquer d'autres mots attachés à des professions prestigieuses (les savantes, qui sont verrouillées par des diplômes universitaires, les militaires, qui impliquent le commandement de troupes), les épouses des hommes qui les exercent n'ayant pas, selon lui, à participer au prestige de leur mari! Et à rappeler l'étendue de la loi de la domination masculine, qui va bien au-delà des noms de fonctions.

|